能満寺について

能満寺の歴史

能満寺(のうまんじ)は、静岡県榛原郡吉田町にある臨済宗妙心寺派の日本の寺で、遠州臨済三名寺のひとつで、本尊は虚空蔵菩薩です。

行基が三体の虚空蔵菩薩のうちの一つを安置したのが始まりで、鎌倉建長寺開山蘭渓道隆二世の法孫定門は、弘長2年(1262)4月、亀山天皇の許可を得て、生国初倉庄片岡郷に一寺を開き、吉祥山能満福智禅寺と命名しました。元寇の役が起こると、能満寺は勅願寺として官寺に列せられた名刹です。

能満寺の本堂前には、国指定の天然記念物になっている樹齢1000年と言われる高さ約6m、枝数は約90本のソテツがあり、大阪の妙国寺のソテツ、静岡市清水区の龍華寺のソテツとともに、日本のソテツの三名木と呼ばれており、1924年(大正13年)、国の天然記念物に指定されました。

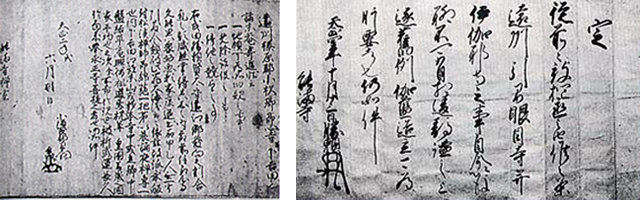

能満寺の古文書

戦国末期より江戸初期にかけ、能満寺が変転する政情に対処したことを知る大切な記録です。

<指定古文書一覧>

- 小浜景隆判物

日付/天正2.6.朔/宛名/能満寺 縦:30.0cm/横:44.5cm/行数:17 - 武田勝頼判物

日付/天正4年10月13日/宛名:能満寺/縦:34.0cm/横:51.0cm/行数:9 - 武田信豊判物

日付/天正4年10月28日/宛名:松溪和尚/縦:31.5cm/横:43.0cm/行数:13 - 伊奈忠次手形

日付/慶長9年8月20日/宛名:能満寺/縦:16.0cm/横:46.0cm/行数:10 - 伊奈忠次手形

日付/慶長9年8月20日/宛名:大円院/縦:17.0cm/横:47.5cm/行数:10 - 茶阿消息1

日付/慶長9年8月21日/宛名:ひせん/縦:16.0cm/横:49.5cm/行数:1 - 茶阿消息2

日付/慶長9年8月27日/宛名:のうまんじ/縦:15.0cm/横:42.5cm/行数:1 - 茶阿消息3

日付/慶長9年8月6日/宛名:のうまんで/縦:17.0cm/横:49.5cm/行数:1 - 茶阿消息4

日付/慶長9年10月24日/宛名:まんねん/縦:16.5cm/横:47.0cm/行数:1 - 茶阿消息5

日付/慶長9年10月21日/宛名:のうまんじ/縦:16.0cm/横:49.5cm/行数:1 - 徳川家康禁制写

日付/慶長18.4./宛名:能満寺/縦:31.0cm/横:42.0cm/行数:11

注:天正2年=1574年、慶長9年=1604年

<古文書解説>

- 1.2.3

戦国時代末期の能満寺は、背後に小山城があり、武田氏の庇護をうけたことがわかる。 - 4.5

当国検地奉行の伊奈備前守から、能満寺および大円院への寺領寄進状である。能満寺30石。大円院3石。 - 6~10

能満寺の住職松溪の姉といわれる茶阿の方が、能満寺へ寺領を頂くために奔走したことを伝える手紙である。 - 11

徳川家康が能満寺の門前に掲げた禁制が、延宝8年(1680)に流失した。よって、奉行所に届出をし、さらに書写しておいたものである。

以上の文章は、戦国末期(16世紀末期)より江戸初期(17世紀初頭)までの約40年間に、能満寺が乱世の渦中に生き残ろうと、ある時は、新興の勢力に服し、ある時は縁者に依頼して寺領を確保するなど、その苦心の跡を示す書証である。